新入荷

再入荷

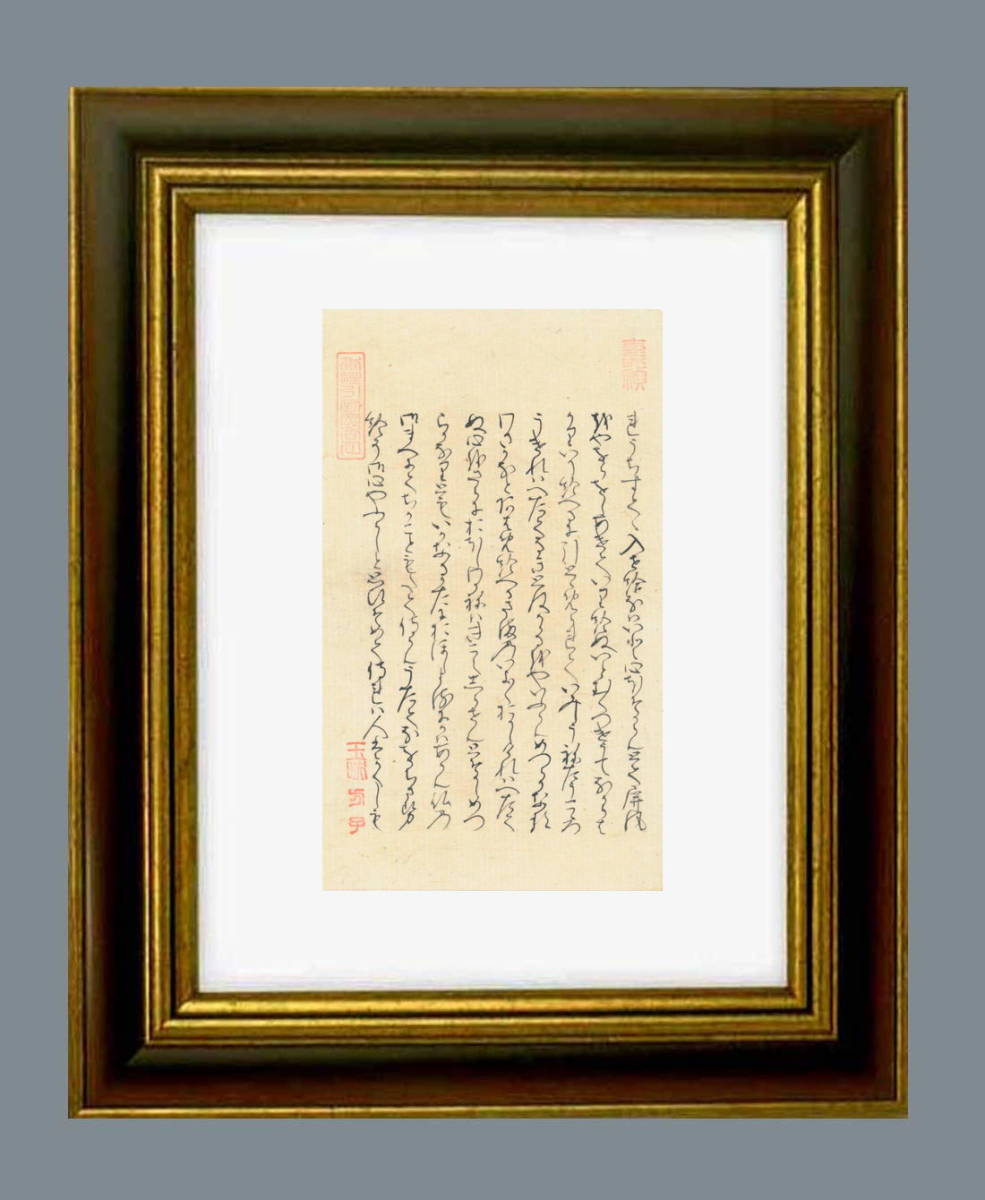

桐壺天皇の皇子・八の宮の姫君・大君と中の君と薫の君、匂宮の恋物語・大炊御門宗氏・自筆「源氏物語」総角(あげまき)の原文・茶道9-B

タイムセール

タイムセール

終了まで

00

00

00

999円以上お買上げで送料無料(※)

999円以上お買上げで代引き手数料無料

999円以上お買上げで代引き手数料無料

通販と店舗では販売価格や税表示が異なる場合がございます。また店頭ではすでに品切れの場合もございます。予めご了承ください。

商品詳細情報

| 管理番号 |

新品 :30446864240

中古 :30446864240-1 |

メーカー | 桐壺天皇の皇子・八の宮の姫君・大君と中の君と薫の君、匂宮の恋物語・大炊御門宗氏・自筆「源氏物語」総角(あげまき)の原文・茶道9-B | 発売日 | 2025/02/03 05:18 | 定価 | 25000円 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| カテゴリ | |||||||||

桐壺天皇の皇子・八の宮の姫君・大君と中の君と薫の君、匂宮の恋物語・大炊御門宗氏・自筆「源氏物語」総角(あげまき)の原文・茶道9-B

商品説明京都の公卿・大炊御門宗氏(おおいのみかど むねうじ)自筆「源氏物語」近衛基熙・旧所蔵自筆「源氏物語」の「総角(あげまき)」の巻は、禁裏(京都御所)において書かれたものです。「総角の巻」の主人公は、源氏の君と女三の宮の皇子・薫の君と今上帝天皇と明石中宮の皇子・匂宮のきらびやかな恋物足りが描かれている自筆「源氏物語」の筆者である「大炊御門宗氏(おおいのみかどむねうじ)」は、室町時代の第103代天皇である後土御門天皇(ごつちみかどてんのう)の曽祖父です。したがって、出品した自筆「源氏物語」は、天皇の曽祖父の貴重な自筆です。大炊御門宗氏の長男・信宗の娘が大炊御門信子(のぶこ)であり、信子は後花園天皇の寵愛を受け准后として御所に居住し、皇子を生み後に第103代後土御門天皇として即位し、信子は生母・皇太后となる。現在の今上天皇と系譜がつながっている。 関白・近衛基熙(このえ もとひろ)は、後水尾院(第108代後水尾天皇)の皇女・常子内親王と結婚。二人の皇女・熙子(ひろこ)は、甲府藩主・徳川綱豊と結婚。綱豊は、のち第六代将軍・徳川家宣となり、熙子(ひろこ)は将軍家宣の正室となった。近衛基熙は、千利休の孫・千宗旦との茶会の交流(下記に掲示)で知られると同時に、第111代・後西院天皇や後水尾天皇を主賓に迎え茶会を開催。茶会の際、基熙が所蔵する藤原定家・自筆の「定家色紙」を持参した記録がある。基熙は、他にも朝廷・幕府の間で茶会を何度も開催した記録が残っている。(資料の記録は下記に掲示) 出品した「源氏物語」は、南北朝時代から室町時代前期の公卿であった「大炊御門宗氏(おおいのみかど むねうじ)」の自筆です。 自筆「源氏物語」の書の特徴から高松宮系統と称されるものです。「源氏物語」には、応永五年(1398)~応永十三年(1406)までの複数の年号の記載があることから、少なくとも応永五年から8年間にわたり書かれていることがわかる。このため後醍醐天皇の宸翰(しんかん・天皇自筆)にかなり近い年代に書かれていることがわかる。また、各巻ごとの書かれた年については不明。従って、応永五年とは、書き始めの年である。また、落款から、後年、近衛基熙(1648~1722)の所蔵となり、時代が下って、松平不昧公の手にわたり、正室・方子の所蔵となったものである。近衛家で永く保存されておりましたので、保存状態は極めて良好です。 大炊御門家は、平安時代末期摂政関白藤原師実の子経実・治暦4年(1068)~天承元年(1131)を祖として創立された。大炊御門北に邸宅があったため「大炊御門(おおいみかど)」を称する。初代、経実の子経宗は平治の乱で平清盛方の勝利に貢献。また、二条天皇の外戚として勢威をふるい、左大臣に昇った。出品した「源氏物語」の筆者・大炊御門宗氏(おおいのみかど むねうじ)は、大炊御門家13代の当主で南北朝時代から室町時代前期の公卿。応永5年(1398年)に従三位となり公卿に列する。備前権守、参議、権中納言、権大納言などを歴任し、応永27年(1420年)に内大臣に昇任した。 旧・所蔵者の近衛基煕は、「源氏物語」に造詣が深く、「源氏物語」の注釈書『一簣抄』(いっきしょう)を著(あらわ)しております。炊御門宗氏・自筆「源氏物語」は、近衛基熙が研究のために収集し、のちに出雲松平家に伝わり、松平治郷の正室・方子が鑑賞していたものです。近衛基熙が所蔵する自筆・「源氏物語」の中で、最も美しく繊細な筆致で記された平安時代の文字に最も近いとされております。数ある自筆「源氏物語」の中で、第一級品と称される貴重な自筆です。 出品した「源氏物語」は総角(あげまき)の内容の要旨『源氏物語』五十四帖の巻名のひとつ。総角の巻は、源氏の君と女三の御子、薫の君と今上天皇の皇子・匂宮の恋物語を描いております。大君と中の君の姉妹は、朱雀院(前朱雀天皇)の弟・八の宮を父とする。八の宮のなきあと宇治にこもる大君と中の君の姉妹のうち、大君との結婚を望む薫の君(母は、前朱雀天皇の皇女・女三の宮)は老女房の弁たちの手引きで大君の寝所に入るが大君は気配に気づき隠れてしまう。大君の意思を知った薫の君は中の君を匂宮(今上天皇と明石中宮の皇子)に紹介し結婚させようと考え、九月のある夜ひそかに匂宮を宇治に案内し、中の君と逢わせてしまう。しかし、母后・明石中宮に反対され、その後は身分柄思うように宇治を訪問することができない。大君と結ばれぬまま終わった薫は深い悲嘆に沈む。一方、薫の君の悲しみを人伝てに聞いた明石中宮は、「ここまで想われる女人の妹姫なら、匂宮が通うのも無理はない」と思い直し、匂宮に「二条院へ妻として迎えても良い」と認めた。匂宮は、中の君を京の二条院に引き取る決意をする。自筆下部の印は出雲・松江藩主・松平治郷の正室「方子(よりこ)」と娘・幾千姫(玉映)の落款(印譜)原本自筆上部に「香煙引到楚香処」(香煙引き到る、楚香の処)という漢詩文の落款が押捺されている。この漢詩は「白楽天」のうち「李夫人(りふじん)」の中の有名な一節である。この漢詩は、「反魂香(はんごんこう)」としても広く知られている。前漢の武帝王が美しい李夫人の死をいたみ「反魂香」を九華帳(漢王の寝室にかける,幾重もの花模様のついた,美しいとばり)の中で香を焚くと、美しい夫人の魂が煙に導かれ魂を呼び返してその姿を煙の中に夫人の姿が現われる。紫式部が「若紫」を書くに際し、「白楽天」の漢詩を読み理解したうえで、「総角」の中の「大君が父君の八の宮を呼ぶべき煙がほしい」という意味から総角の原文の中で、「人の煙にありけむ香の煙そ、いと得まほしくおほさるる」と書いていることから紫式部が「白楽天」のうち「李夫人(りふじん)」の「反魂香(はんごんこう)」の漢詩に共鳴していることがよくわかる。押捺の詳細な理由は下記説明欄に記載(自筆表面の凹凸はストロボの反射によるものです。)大炊御門宗氏・自筆「源氏物語」近衛基熙・旧蔵の来歴については下記「説明欄」に記載《「源氏物語」総角(あげまき)の巻》「総角」の巻は英文で「Trefoil Knots」と表記されます。《自筆上部の「香煙引到楚香処」(香煙引き到る、楚香の処)という漢詩文の落款が押捺されている。この漢詩は「白楽天」のうち「李夫人(りふじん)」の中の一節です。この漢詩は、「反魂香(はんごんこう)」としても広く知られている「白氏文集」の中の有名一節です。》「額縁入自筆原本」(自筆表面の凹凸はストロボの反射によるものです。)「自筆原本」自筆右下の印は、出雲・松江藩主・松平治郷の正室・方子と娘・幾千姫(玉映)の落款。自筆上部の「香煙引到楚香処」(香煙引き到る、楚香の処)という漢詩文の落款が押捺されている。この漢詩は「白楽天」のうち「李夫人(りふじん)」の中の有名な一節です。《原本中の凹凸はストロボの影響によるものです。》自筆下部の印は出雲・松江藩主・松平治郷の正室「方子(よりこ)の落款(印譜)自筆が「古切」とされたのは江戸時代。古切に至る詳細な経緯は下記「希少価値欄」に記載(1)・自筆の「原文の読み下し文」は次の通りです。《「源氏物語」総角(あげまき)の巻》《「香煙引到楚香処」(香煙引き到る、楚香の処)という漢詩文の落款が押捺されている。この漢詩は「白楽天」のうち「李夫人(りふじん)」の中の有名な一節で「白氏文集」に由来するものです。》《なくさめてこそ侍(はへ)》・・・・れ。うち捨てゝ入らせ給ひなは、いと、心細からん」とて、屏風をやをら押しあけて、入り給ひぬ。いと、むくつけくて、なからはかり入り給へるに、ひきとゝめられて、いみしくねたく、心うけれは、「へたてなき」とは、かゝるをや言ふらん。めつらかなるわさかな」と、あはめ給へるさまの、いよいよ、をかしけれは、へたてぬ心を、更におほし分かねは、きこえ知らせんとそかし。めつらかなりとも、いかなる方に、おほし寄るにかはあらん。佛の御前にて、誓言も立て侍らん。うたて、なおち給ひそ。「御心やふらし」と、思ひそめて侍れは、人は、かくしも、・・・・《を(推)しはか(量)り思ふ》(文責・出品者)「原文の読み下し文」は、読みやすいように「通行訳」としております。(2)・自筆の「原文の現代語訳文」は次の通りです。《「源氏物語」総角(あげまき)の巻》《桐壺天皇の皇子・八の宮の御子・大君と中の君と薫の君、匂宮の恋物語》《(八の宮の姫君・大君)「気分がすぐれずくるしゅうございますので、少し休ませていただいて夜明け方にでもまたお話し申しましょう」と仰せになって、奥に入っておしまいになりそうな様子である。中納言(薫の君)は、(薫の君)「山路を踏み分けてまいりました私のほうは、なおさらのことほんとにつろうございますが、こうしてお話を申しあげたりうかがったりすることで、慰められて》・・・・おります。それを振り捨てて奥に入っておしまいになりましたら、ほんとに心細いことでしょう」とおっしゃって、屏風(びようぶ)をそっと押し開けて御簾(みす)の中にお入りになった。姫君(桐壺天皇の皇子・八の宮の姫君・大君)はまことに気味わるく、半身ばかりは奥にお入りになったところを引きとめられて、ひどくいまわしく情けないので、(八の宮の姫君・大君)「あなた様(薫の君)の仰せになる胸をうち割ってとは、こんなことをいうのでしょうか。思いがけないなさり方ですこと」と中納言(薫の君)をおたしなめになる。その姫君(桐壺天皇の皇子・八の宮の姫君・大君)の面持(おももち)がひとしお美しいので、(薫の君)「胸をうち割ってと申す私の気持を、いっこうお分りくださらないものだから、お聞かせ申してお分りいただこうと思うのですよ。思いがけないとおっしゃるのも、どうお気をまわされてのお言葉なのでしょう。仏の御前でお誓いも立てましょう。情けないこと、そんなに私をこわがらないでください。つねづねお気持に逆らうようなことはすまいと存じておりますので、他人はこうとはまさか・・・・《想像もつかないでしょうけれど、私は人並はずれたおろか者で通しているのでございますよ」》現代語訳の出典・「源氏物語」小学館刊・阿部秋生・東大名誉教授(1999年没)備考・出品した自筆は、大炊御門宗氏・自筆で近衛基熙の旧・所蔵になるものです。(2)・自筆の「英訳文」は次の通りです。《Trefoil Knots (総角)》He quietly pushed the screen aside. She was in precipitous flight through the door beyond. "So this is what you mean by a friendly talk," she said angrily as he caught at her sleeve. Far from turning him away, her anger added to the fascination. "It is not at all what I would have expected." "You seem determined not to understand what I mean by friendliness, and so I thought I would show you. Not what you would have expected―and what, may I ask, did you expect? Stop trembling. You have nothing to be afraid of. I am prepared to take my vow before the Blessed One here. I have done everything to avoid upsetting you. No one in the world can have dreamed what an eccentric affair this is. 英語訳文(英文)の出典:『The Tale of Genji』Edward George Seidensticker(エドワード・ジョージ・サイデンステッカー)コロンビア大学教授(2007年没)(2)・自筆の「中国語訳」は次の通りです。《総角》 若舍弃了我,回内室去,教我好寂寞!” 他就把屏稍稍推,佛堂里来。大女公子半个身子已入内室,却被薰君拉住了。大女公子又是懊,又是惧,斥道:“所‘毫无隔’, 原来是如此?真是荒唐!”那嗔之相更加可。薰君答道:“全然不了解我毫无隔的心,所以我想了解。‘荒唐’,是否担心我将有非礼之行?我可在佛前立誓。一点也不要惧怕!我早就打定主意:决不使心。外人料不到我会如此,但我决心身做个与不同的人。”中国訳文の出典:『源氏物語(Yunsh wy)』豊子愷(ほうしがい)中国最初の「源氏物語」翻訳者(文化大革命で没)注記・中国語の文字の一部がシステムの関係で反映されない場合があります。この場合、落札後に正確な中国語の文字を記載した中国語訳文を交付いたします。「総角の巻」原本の末尾(原本番号88-B)の印は、仙台藩第五代藩主・伊達吉村の正室・伊達貞子の押印左の写真2枚が「源氏物語」総角の巻の末尾(原本番号88-B)右面と左面の押印。写真一番左下の角印が仙台藩の家紋印(竹に雀)家紋印の上の2つの印は仙台藩主第五代藩主・伊達吉村の正室(冬姫)。冬姫は内大臣・通誠の養女。冬姫は通称。正式な名は伊達貞子。左端の写真は「総角の巻」末尾の拡大写真。左上の篆書体は、「香煙引到楚香処」(香煙引き到る、楚香の処)の押印。篆書体の下の二つの印は、出雲・松江藩主・松平治郷の正室「方子(よりこ)と娘・玉映の落款写真左から2枚目上の2つの印は仙台藩医・木村寿禎の落款右端の写真上は仙台藩主(伊達家)正室一覧表の表紙。表紙の下は一覧の拡大写真(仙台市立博物館・刊行)(奥書は、令和2年11月29日に蔵の中の桐箱から発見されたものです。)自筆の疎明資料等は、下記の通りです。(Ⅰ)・上の写真右端は、高松宮「源氏物語」のうち「桐壺」の巻冒頭・(出典資料 別冊「太陽」「源氏物語絵巻五十四帖」(平凡社・刊)78頁。筆者は近衛関白政家公。中央の写真は、応永五年(1398)の年号。年号の左の印は、出雲・松江藩主・松平治郷の正室「方子(よりこ)の落款(印譜)。左の写真は、桐壺の巻の奥付。左大臣から関白に昇進した近衛基熙(もとひろ)公の花押。上下2段の花押のうち、上の印は。出雲・松江藩主・松平治郷の正室「方子(よりこ)の落款(印譜)、下の印は仙台藩医・木村寿禎の落款(印譜)「自筆の画像断層(MRI)写真」(出品した自筆の「断層画像写真」(総角の巻)MRI 47―9B自筆下二つの印のうち下は、出雲・松江藩主・松平治郷の正室「方子(よりこ)」、上は娘の幾千姫(玉映)の落款「源氏物語」「総角の巻」主人公・総角の資料下記写真は、国宝「源氏物語絵巻」の中に描かれる大君・中の君姉妹。左側が琵琶と筝を奏でる大君・中の君姉妹、右が姉妹を覗き込む薫の君「天皇の曽祖父・大炊御門宗氏の系図」「額縁裏面表記ラベル」「近衛基熙の肖像」「後西院天皇主賓の茶会の記録」1番上の写真は、第103代後土御門天皇と曽祖父・大炊御門宗氏の系図(公家事典303頁)2番目の写真は「額縁裏面」に表記されるラベル。2番目の写真は近衛基熙の肖像(陽明文庫・所蔵)3番目の写真は、第107代後陽成天皇の曾孫・近衛基熙の天皇家・近衛家略系図4番目の写真は、天皇家・近衛家略系図の出典(淡交テキスト「茶会記」に親しむ・7)平成29年7月淡交社・刊行不昧公 公卿 肉筆 保障 保証 真筆 真筆 親筆 古筆 本物保証 本物保障 室町 掛軸 掛け軸 自筆 天皇 茶道具 宗鑑 良寛 伝来 歌仙 極め 極札 極め札 鑑定