新入荷

再入荷

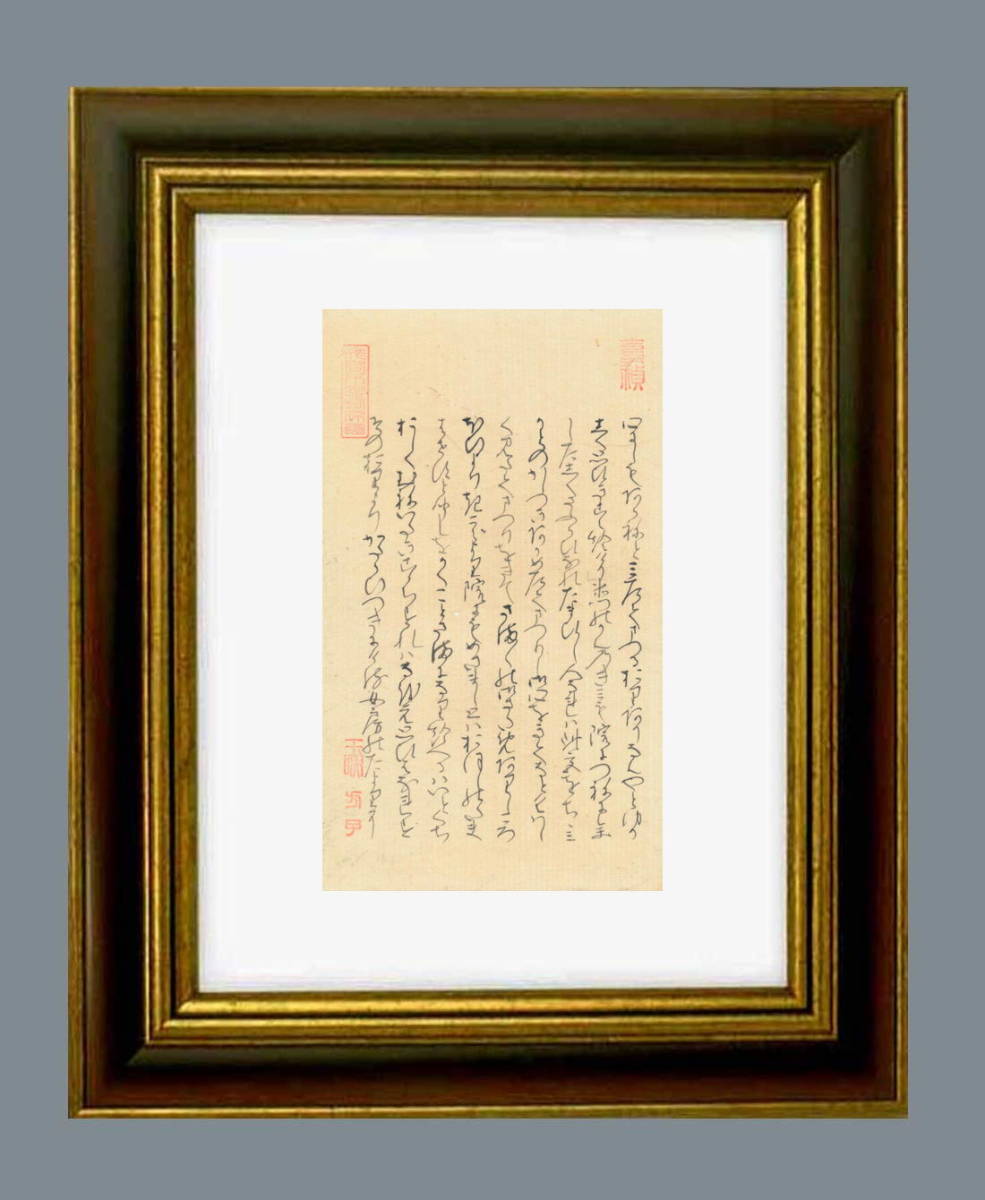

女流歌人・殷富門院大輔の和歌・漢文・自筆「百人一首」室町時代・永正十四年(1517)関白・近衛尚嗣・旧所蔵・茶道・茶事・和歌番号90

タイムセール

タイムセール

終了まで

00

00

00

999円以上お買上げで送料無料(※)

999円以上お買上げで代引き手数料無料

999円以上お買上げで代引き手数料無料

通販と店舗では販売価格や税表示が異なる場合がございます。また店頭ではすでに品切れの場合もございます。予めご了承ください。

商品詳細情報

| 管理番号 |

新品 :30446898540

中古 :30446898540-1 |

メーカー | 女流歌人・殷富門院大輔の和歌・漢文・自筆「百人一首」室町時代・永正十四年(1517)関白・近衛尚嗣・旧所蔵・茶道・茶事・和歌番号90 | 発売日 | 2025/01/17 03:49 | 定価 | 25000円 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| カテゴリ | |||||||||

女流歌人・殷富門院大輔の和歌・漢文・自筆「百人一首」室町時代・永正十四年(1517)関白・近衛尚嗣・旧所蔵・茶道・茶事・和歌番号90

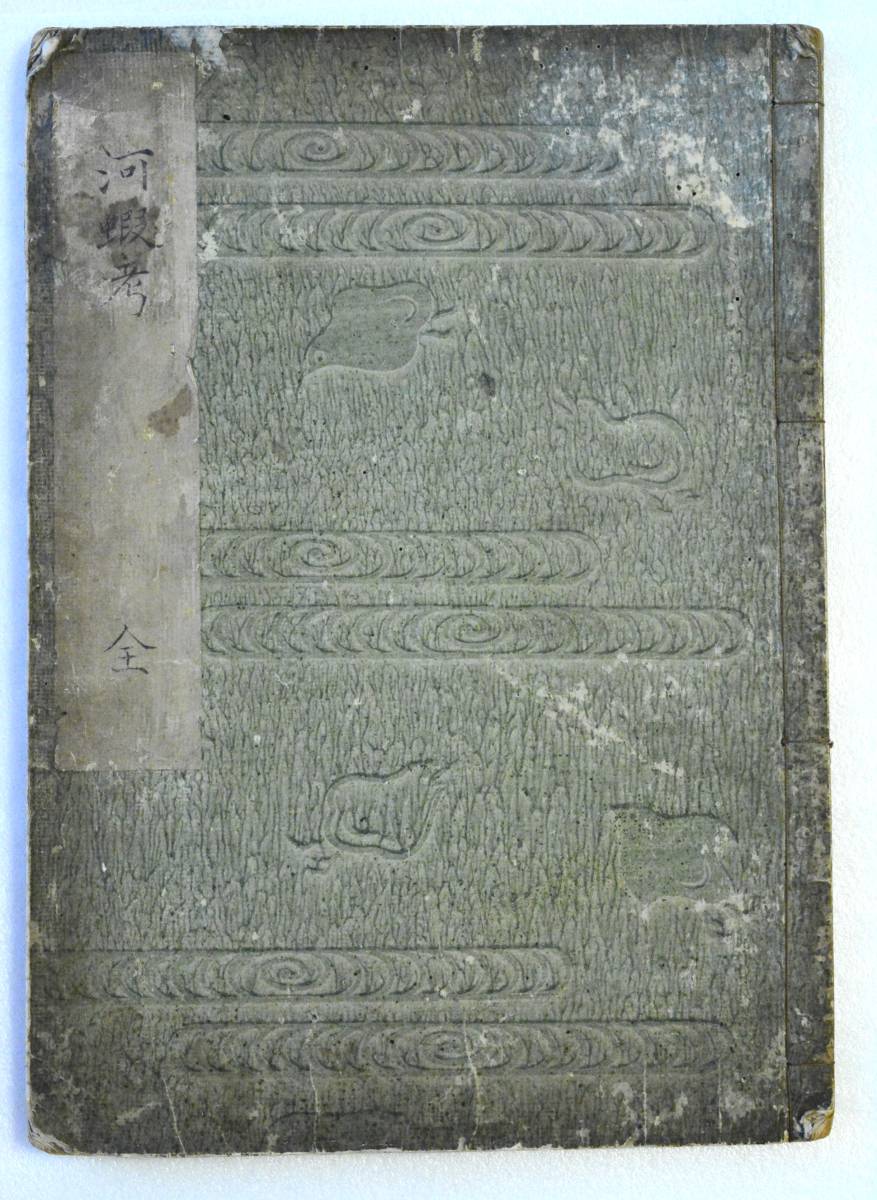

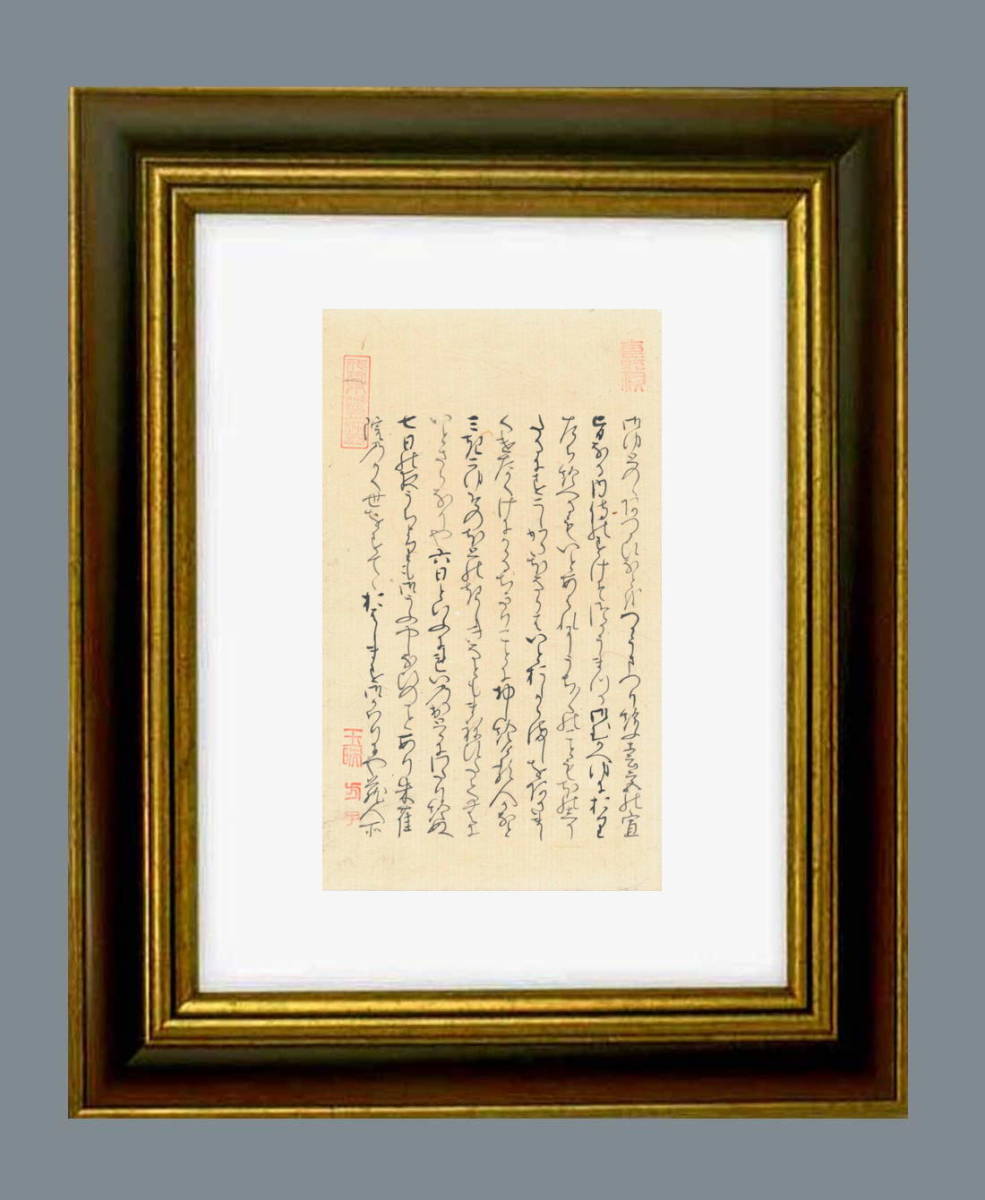

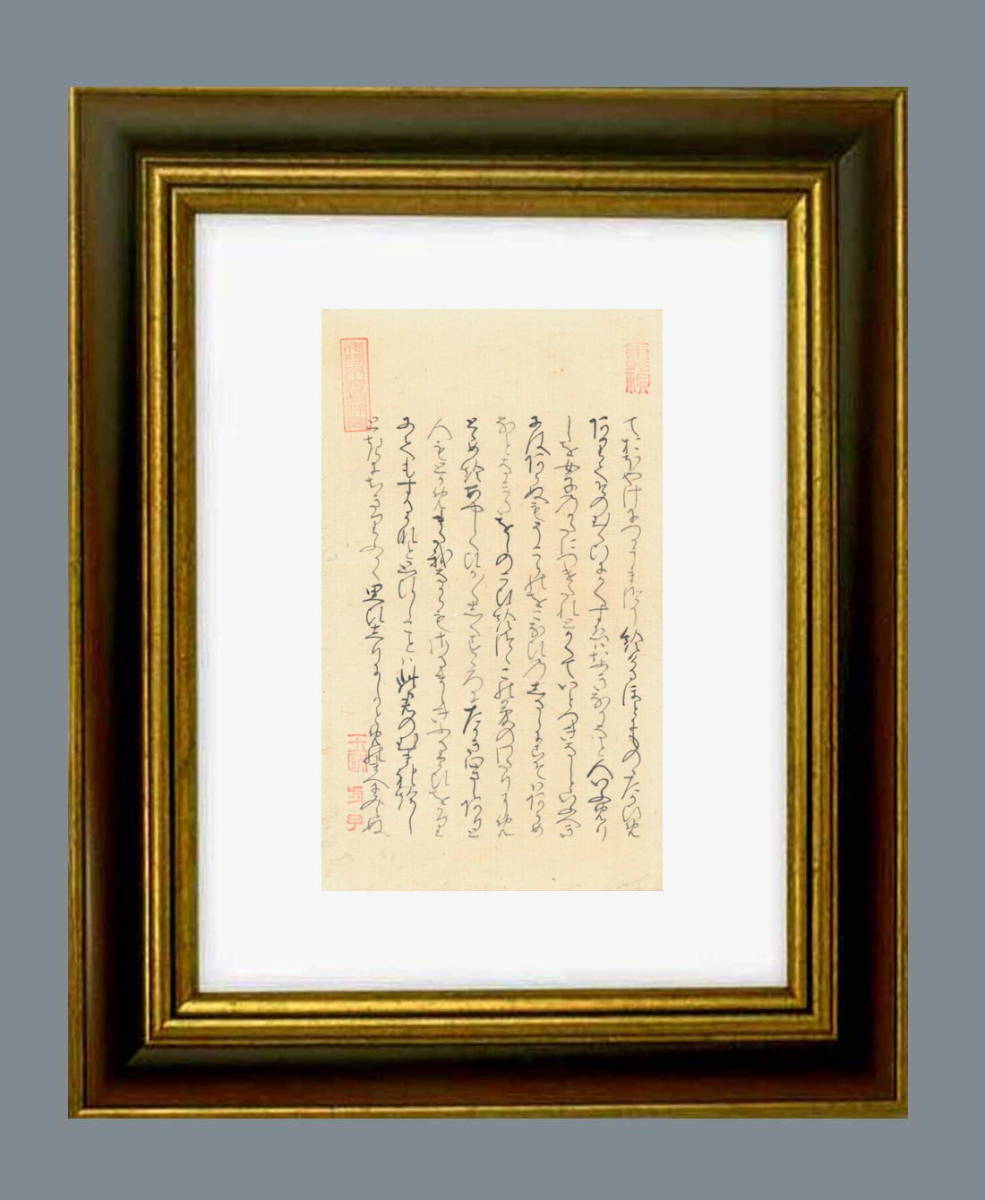

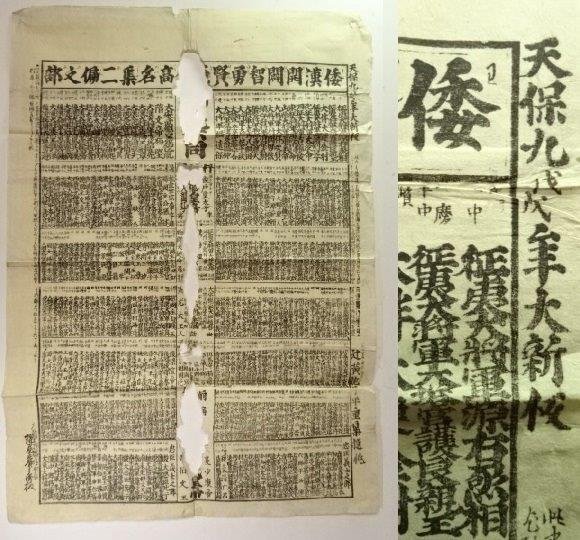

商品説明漢文の草書体による自筆「百人一首」自筆下部に出雲・松江藩主・松平治郷の正室・方子の落款(印譜)がある。天智天皇の和歌・漢文・自筆「百人一首」室町時代・永正十四年(1517)成立京都の公卿・従一位・関白・近衛尚嗣の近衛家の旧所蔵(自筆の凹凸はストロボの反射によるものです。)「額縁入自筆原本」上記額は、海外展示の際に用いられた額です。「自筆原本」下部の印は、松平治郷の正室・方子の落款。原本の来歴及び国内所蔵数については下記に記載室町時代・永正十四年(1517)漢文「百人一首」は、上品で流麗な漢文で記されております。室町時代「永正十四年(1517)」に「万葉仮名」、或いは「真字」と称される漢文のみで記された自筆「百人一首」です。室町時代「永正十四年」に書かれて約百年後に「近衛尚嗣」の所蔵になっていることから、元々近衛家で所蔵されていた。その後、近衛家から出雲・松江藩に伝来していることがわかる。漢文「百人一首」は、現存数が少なく、特に室町時代以前の「百人一首」は、宮内庁書陵部や国立国会図書館など数部しか確認されておりません。室町時代・永正十四年(1517)漢文「百人一首」は、正確で精緻な筆の運びが「芸術的な領域に達している」としてアメリカなど海外において高く評価されている。海外展示に際し、断層写真により分析されております。原本を分析・解析するために海外の研究機関において「断層(MRI)写真」撮影等による新技術による分析・検査・証明が行われた後、一般の展示に付されたものです。出品した自筆は、アメリカで撮影された下記「断層(MRI)写真」においてわかる通り、微細な曲線をも精緻に描いた極めて美しい芸術性の高い日本語の優れた文字としても高い評価を受けております。下記断層画像写真は、科学的で客観的な分析データを重視するアメリカの航空宇宙局(NASA)の技術による「断層画像(MRI)写真」です。「断層(MRI)写真」によって、古切の書の詳細を知ることができます。NASA(アメリカ航空宇宙局)の優れた技術である「断層(MRI)写真」撮影を通して、日本の優れた伝統技術をアメリカ国内において広く知らせているものです。(Ⅰ)・出品した漢文「百人一首」自筆の「漢文」は次の通りです。「殷富門院大輔(いんぷもんいんたいふ)」「令見婆來奈雄島之海陽迺袖爾毛所濡毛法形色者不変」(Ⅱ)・出品した漢文「百人一首」自筆の「音読(おんよみ)」は次の通りです。「殷富門院大輔(いんぷもんいんたいふ)」「令見婆(みせば)來奈(やな)雄島之(おしまの)海陽迺(あまの)袖爾毛所(そでだにも) 濡毛法形(ぬれにぞぬれし)色者不変(いろはかわらず)」(Ⅲ)・出品した漢文「百人一首」自筆の「原文の読み下し文」は次の通りです。「殷富門院大輔(いんぷもんいんたいふ)」 「見せばやな 雄島のあまの 袖だにも ぬれにぞぬれし 色はかはらず」(文責・出品者)漢文の「原文の読み下し文」は、読みやすいように「通行訳」としております。(Ⅳ)・出品した漢文「百人一首」自筆の「原文の現代語訳文」は次の通りです。「殷富門院大輔(いんぷもんいんたいふ)」「血の涙で変わってしまった私の袖をお見せしたいものです。 松島の雄島の漁師の袖でさえ、波に洗われて濡れてしまいました。色は変わりませんのに。」現代語訳の出典:「小倉百人一首」鈴木日出男(東京大学名誉教授)備考1:女流歌人「殷富門院大輔(いんぷもんいんのたいふ)」は、従五位下藤原信成の娘。母は菅原在良の娘。小侍従は母方の従姉にあたる。若くして後白河天皇の第一皇女、亮子内親王(のちの殷富門院。安徳天皇・後鳥羽天皇の准母)に仕える。永暦元年(1160)の太皇太后宮大進清輔歌合を始め、住吉社歌合、広田社歌合、別雷社歌合、民部卿家歌合など多くの歌合に参加。また俊恵の歌林苑の会衆として、同所の歌合にも出詠している。自らもしばしば歌会を催し、藤原定家・家隆・隆信・寂蓮らに百首歌を求めるなどした。源頼政・西行などとも親交があった。「出雲・松江藩江戸邸(松平方子)・額縁裏面表記ラベル」上の3枚の写真のうち、上2枚は旧所蔵者の出雲・松江藩・江戸邸と方子の調度品3段目の写真は、「額縁裏面」に表記されるラベル原本は、近衛家から出雲家にわたり出雲・松江藩・江戸邸で方が読まれていたものです。「断層画像写真」《断層画像写真番号(和歌番号と同じ)-90》印は、出雲・松江藩主・松平治郷の正室・方子の印影。参考資料:「殷富門院大輔(いんぷもんいんたいふ)」出典・出典・財団法人小倉百人一首文化財団・所蔵「題字、奥書の記載年号の資料」右の写真は、漢文「百人一首」の表紙の題字。左下に出雲・松江藩主・松平治郷の正室・方子(よりこ)の二つの落款、一番上の印が方子の娘・幾千姫(玉映)の落款。左の写真は奥書。室町時代「永正十四年(1517)」の年号。年号の下の花押は近衛家の「近衛尚嗣」の花押。近衛尚嗣(1622~1653)は江戸時代初期の公卿(従一位・関白)であるため、室町時代「永正十四年」から約百年後に「近衛尚嗣」の所蔵になったことがわかる。その後、近衛家から「出雲・松江藩」にわたり、左下に松平治郷の正室・方子(よりこ)の二つの落款がある。表紙の題字の落款から考えると近衛家から出雲・松江藩に伝来していることがわかる。書いた人物の特定であるが、室町時代の「永正十四年(1517)」に書かれたことは判明しているが、筆跡の美しさと流麗な字の動線から近衛家の公卿であることは推定できるが、人物の特定までは至っていない。このため永正十四年(1517)漢文「百人一首」近衛尚嗣(1622~1653)旧所蔵である。近衛尚嗣の父は、後陽成天皇の皇子である近衛信尋(のぶひろ)。尚嗣の妹・泰姫は、水戸藩・藩主徳川光圀の正室。長男は、「源氏物語」を収集していた近衛基熙(このえもとひろ)肉筆 保障 保証 真筆 真筆 親筆 古筆 本物保証 本物保障 室町 掛軸 掛け軸 自筆 天皇 茶道具 宗鑑 良寛 伝来 歌仙 極め 極札 極め札 鑑定