新入荷

再入荷

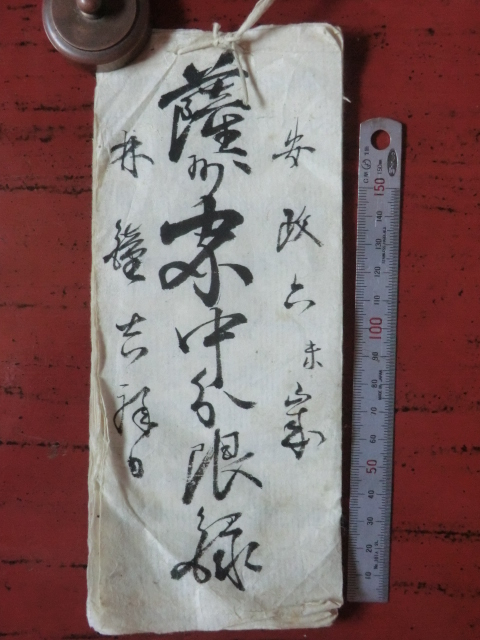

幕府領(松本藩預地)麻績町村古文書●安政6年 薩州家中分限録 4丁 東筑摩郡麻績町村 現在の長野県麻績村 230806

タイムセール

タイムセール

終了まで

00

00

00

999円以上お買上げで送料無料(※)

999円以上お買上げで代引き手数料無料

999円以上お買上げで代引き手数料無料

通販と店舗では販売価格や税表示が異なる場合がございます。また店頭ではすでに品切れの場合もございます。予めご了承ください。

商品詳細情報

| 管理番号 |

新品 :30415317935

中古 :30415317935-1 |

メーカー | 幕府領(松本藩預地)麻績町村古文書●安政6年 薩州家中分限録 4丁 東筑摩郡麻績町村 現在の長野県麻績村 230806 | 発売日 | 2025/01/31 02:43 | 定価 | 33000円 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| カテゴリ | |||||||||

幕府領(松本藩預地)麻績町村古文書●安政6年 薩州家中分限録 4丁 東筑摩郡麻績町村 現在の長野県麻績村 230806

商品説明安政6年の薩摩藩は、12代島津忠義が藩主でした。薩摩藩の家臣団の家格は正徳元年までに整備され、御一門(4家、私領主)、一所持(30家、私領主)、一所持格(13家)、寄合、寄合並(寄合、寄合並をあわせ約60家。「三州御治世要覧」ではこの家格を「家老与」と呼んでいる。以上が上士層で家老を出すことができる。ただし、寄合並は一代限りの家格のため、変動が激しい)、無格(2家)、小番(約760家)、新番(約24家)、御小姓与(約3000家。ここまでが城下士)、与力(赦免士や座附士とも、准士分)の10の家格に分かれていた。なお、家格整備前は新番から郷士までを合わせて「大番」と呼んでいた。地方の外城に在する外城士(江戸中期より郷士と称す)は家格こそ御小姓与と同格とされたが、島津重豪の藩政改革以降徐々に城下士より下に見られるようになった。また、外城士内でも身分の上下(主に血統・家柄)があり、名門でなければ郷士年寄等のいわゆる麓三役(外城行政の上級役人)にはなれなかった。下記直臣の家臣は私領士または家中と呼ばれ(通称として又家来)、陪臣身分として直臣である城下士・郷士よりも下にみられた[1]。ただし、戊辰戦争後の藩政改革で私領が廃された際にほとんどが郷士となっている。能力や養子縁組、分家や零落など様々な事情で上記身分間の移動が存在していた。明治維新に際して、薩摩藩には士族戸数43,119戸があった。諸藩の士族戸数と比較して際立って多いのは、薩摩・大隅・日向の広大な領地を治め、また、九州統一の過程で各地の武士が取り込まれ増えたためである。出典:ウィキペディア何故麻績町村の名主宅に薩摩藩の分限録があるのかその背景は不明です。多くの方にご覧になって戴き貴重な資料がご研究のお役に立てればそして、故郷に帰る事ができれば大変嬉しいです。サイズは8.7×21×0.3です。写真にあるスケールは全長17です。状態は経年によるシミヤケがあります。発送は追跡可能なクリックポストを予定しています。