新入荷

再入荷

【NHK大河ドラマ】大坂冬の陣・慶長19年12月20日・東西両軍の和睦成立・出雲松江藩主・松平治郷(不昧公)の娘/松平玉映/自筆「日本外史」10B

タイムセール

タイムセール

終了まで

00

00

00

999円以上お買上げで送料無料(※)

999円以上お買上げで代引き手数料無料

999円以上お買上げで代引き手数料無料

通販と店舗では販売価格や税表示が異なる場合がございます。また店頭ではすでに品切れの場合もございます。予めご了承ください。

商品詳細情報

| 管理番号 |

新品 :30457214023

中古 :30457214023-1 |

メーカー | 【NHK大河ドラマ】大坂冬の陣・慶長19年12月20日・東西両軍の和睦成立・出雲松江藩主・松平治郷(不昧公)の娘/松平玉映/自筆「日本外史」10B | 発売日 | 2025/02/12 18:23 | 定価 | 24000円 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| カテゴリ | |||||||||

【NHK大河ドラマ】大坂冬の陣・慶長19年12月20日・東西両軍の和睦成立・出雲松江藩主・松平治郷(不昧公)の娘/松平玉映/自筆「日本外史」10B

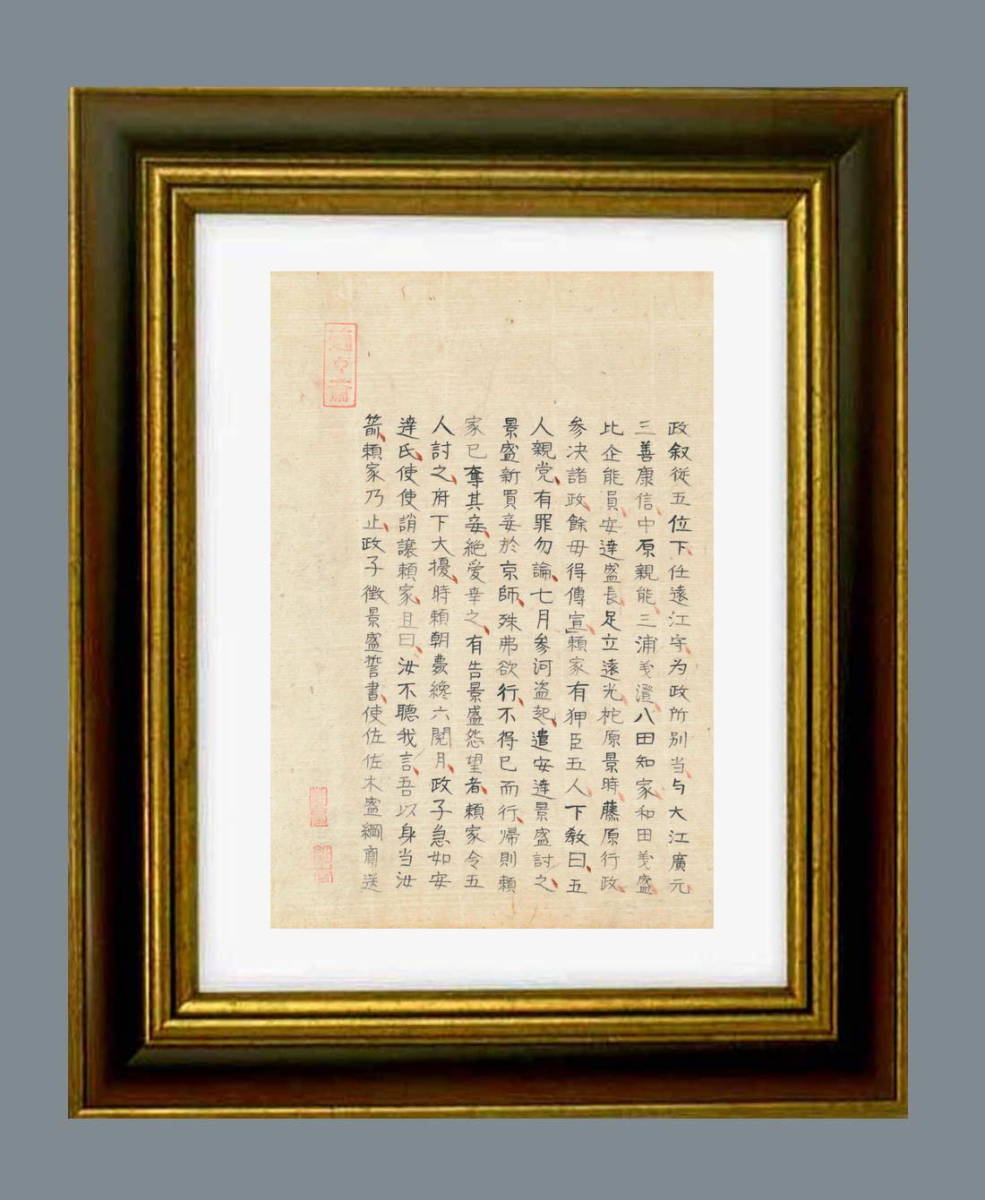

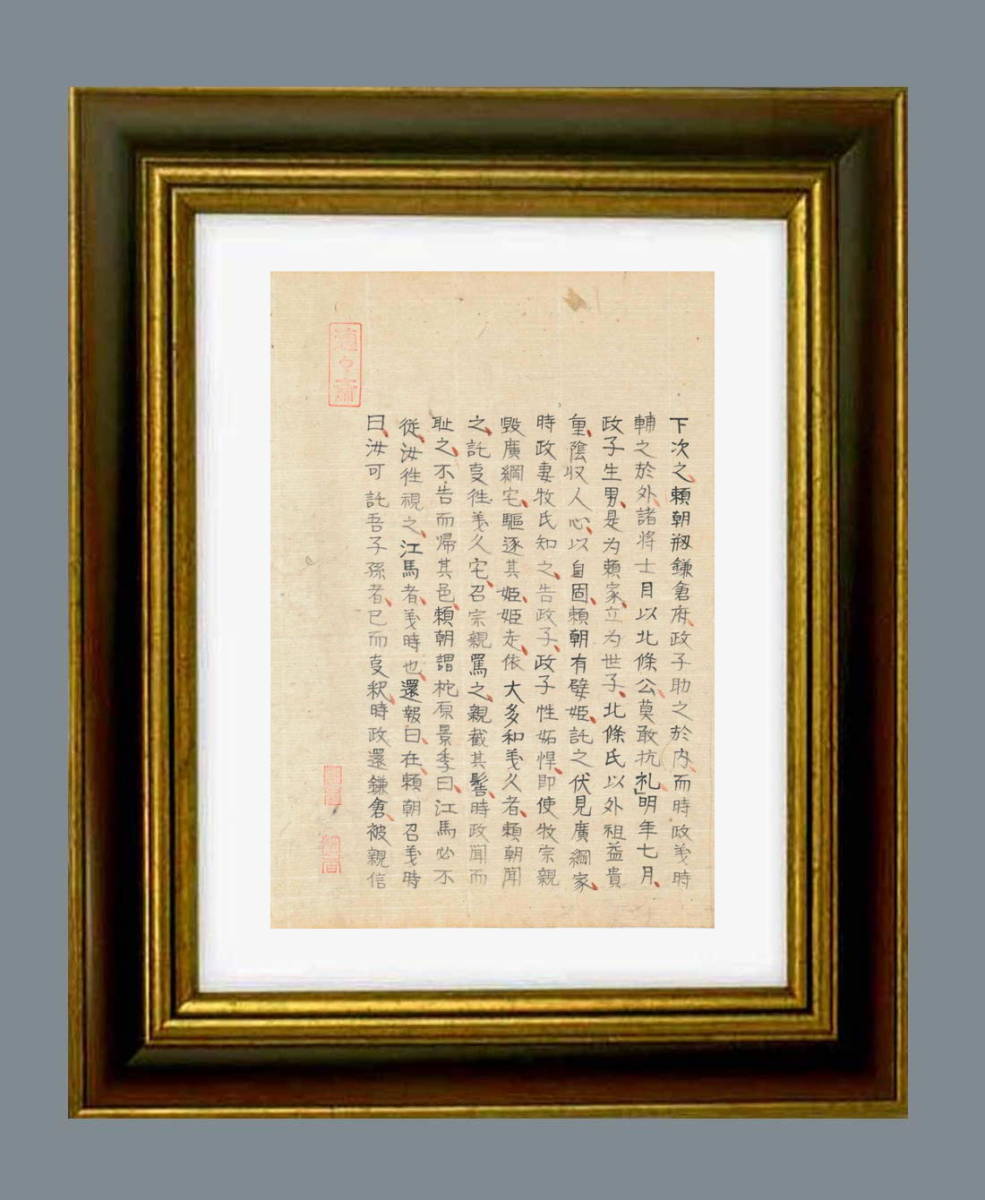

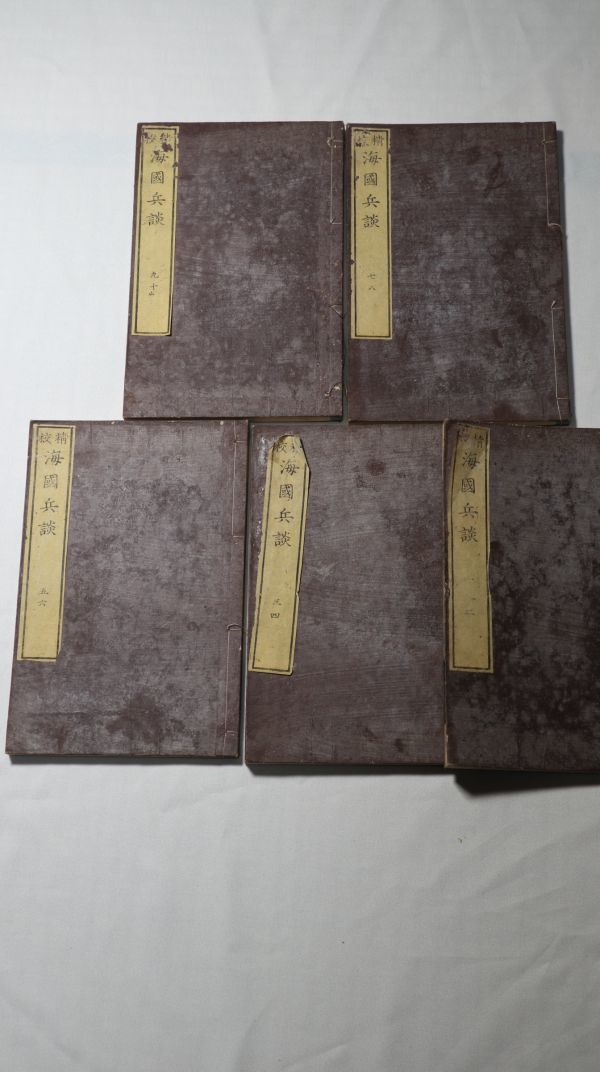

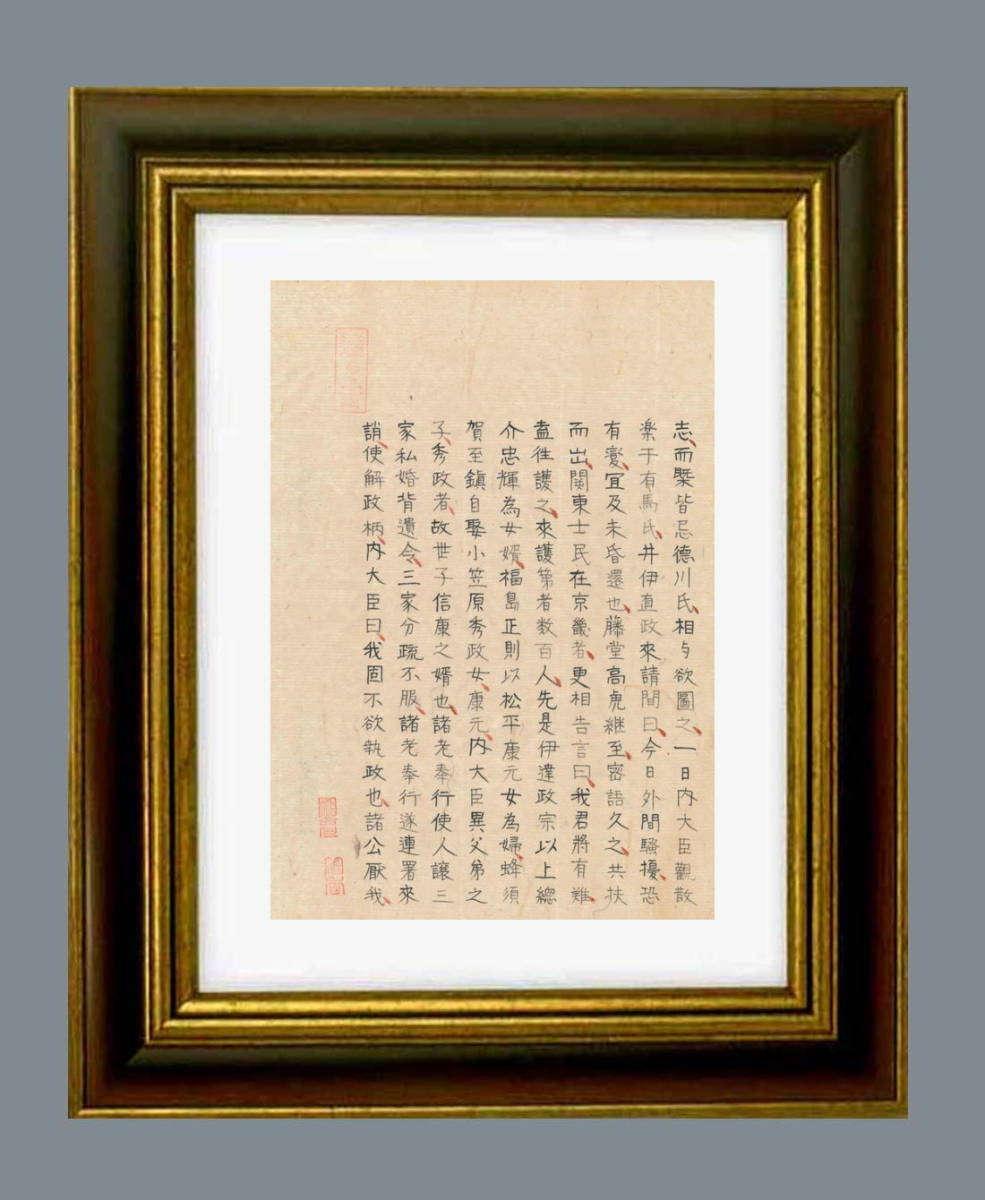

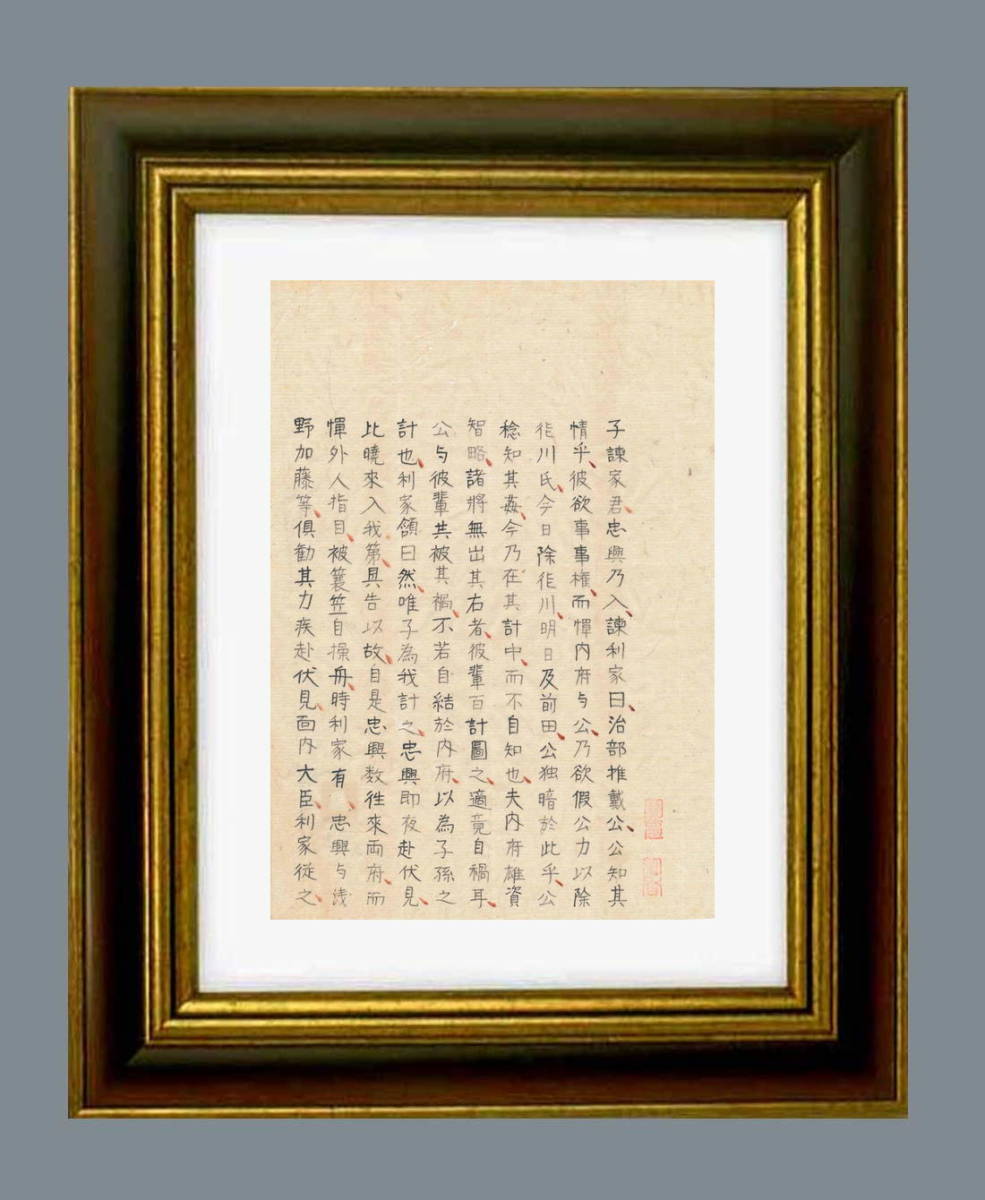

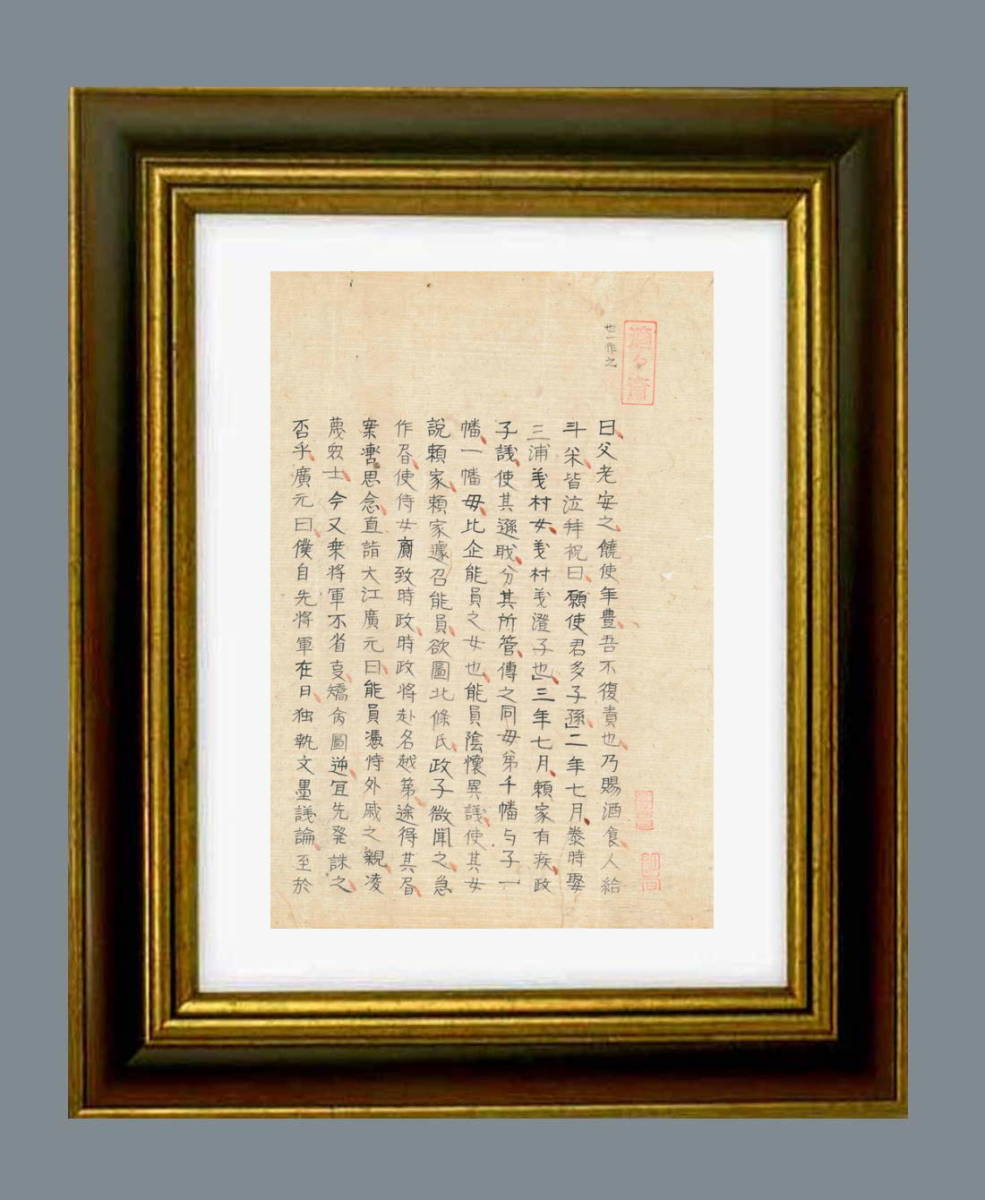

商品説明隷書体による頼山陽「日本外史」出雲松江藩主・松平治郷の娘・松平玉映・自筆自筆下部に松平玉映の落款(印譜)がある。《「日本外史」は、海外においてイギリス大英博物館に1部所蔵される貴重品》(自筆の凹凸はストロボの反射によるものです。)「額縁入自筆原本」上記額は、海外展示の際に用いられた額です。「自筆原本」下部の「玉映」の印は松平玉映の落款。《大坂冬の陣・慶長19年12月20日・東西両軍の和睦成立する場面を記した原文》原本の来歴及び国内所蔵数については下記に記載「日本外史」は、「女文字」による「隷書体」で記されております。イギリス・大英博物館には「日本外史」巻22が所蔵されております。大英博物館所蔵の「日本外史」は「文政十年(1827)」の記録があります。この本は、白河藩主・松平定信に献上され自筆の序文冒頭には、「上楽翁(松平定信)公書」、末尾には文政十年(1827)5月21日、序文の下に大垣藩医・江馬蘭斎の娘・細香の号である「湘夢」の押捺のある本と同じものです。大英博物館所蔵の「日本外史」1冊は、フランツ・フォン・シーボルトが持出し後に大英博物館に所蔵されたもので、シーボルトが仙台藩の医師であった杉田玄白の筆頭弟子である大槻玄沢が恩師・シーボルトに寄贈したものです。大槻玄沢の息子の磐渓が「日本外史」を写したことも広く知られております。「日本外史」は漢文で記されているため、武士が読むものでしたが、大名家の子女も広く読み、特に第13代将軍・徳川家定の正室・篤姫(あつひめ)の愛読書であったことは、NHK大河ドラマ「篤姫」の放映の中でも描かれておりました。出品した松平玉映・自筆「日本外史」は「極細」の筆が用いられており、正確で精緻な筆の運びが「芸術的な領域に達している」としてアメリカでは高く評価されている。海外展示に際し、断層写真により分析されております。原本を分析・解析するために海外の研究機関において「断層(MRI)写真」撮影等による新技術による分析・検査・証明が行われた後、一般の展示に付されたものです。出品した自筆は、アメリカで撮影された下記「断層(MRI)写真」においてわかる通り、微細な曲線をも精緻に描いた極めて美しい芸術性の高い日本語の優れた文字としても高い評価を受けております。上から3番目の写真は、科学的で客観的な分析データを重視するアメリカの航空宇宙局(NASA)の技術による「断層(MRI)写真」です。「断層(MRI)写真」によって、古切の書の詳細を知ることができます。NASA(アメリカ航空宇宙局)の技術である「断層(MRI)写真」撮影を通して、日本の優れた伝統技術をアメリカ国内において広く知らせているものです。(Ⅰ)・出品した原本の「漢文」は次の通りです。《日本外史 巻之二十二 徳川史氏正記》《而會》・・・・常光至。則喜懼交集。常光傳命曰。右府必欲居大坂。則於其舊封。一無所闕。特逐諸客兵。使東軍毀外城填周池。以著和親之實。秀賴母子召諸將議。議未決。本多正純使人言治長長益曰。公上之議已成矣。子等遲疑。罪將至矣。二人大懼。急因後藤光次獻質。治長欲遣其幼子。光次斥之曰。稚弱者何用。乃率其冢子而還。十九日。和成。約填周池逐客兵。二十日。板倉重昌入監秀賴誓書。秀賴問曰。兩公何可呈。重昌私對曰。呈太公。持書而歸。前將軍目逆而問曰。嚮遣汝。不命其所呈。如何。重昌告。前將軍喜曰。非汝不能辨・・・・《也。》漢文の文責・出品者注記・漢字が難字(旧字)の場合、システムの関係でエラーとなり画像に反映されない場合があります。その場合、空白となりますが落札の際に出力文を交付いたします。「原文の読み下し文」と「現代語訳解読文」は、漢文の文字(難字・旧字)を正確に反映しております。(Ⅰ)・出品した原本(漢文)の「原文の読み下し文(解読文)」は次の通りです。《日本外史巻二十二 徳川氏正記 徳川氏五》《而(しか)》・・・・して常光の至るに会ふ。則ち喜懼(きく)交々(こもごも)集る。常光、命を伝へて曰く、「右府必ず大坂に居らんと欲せば、則ちその旧封(きゆうほう)において、一も闕くる所なからん。特(ひと)り諸客兵(しよかくへい)を逐(お)ひ、東軍をして外城を毀(こぼ)ち周池を(うず)めしめ、以て和親の実を著(あらわ)せ」と。秀頼母子(ぼし)、諸将を召(め)して議す。議未だ決せず。本多正純、人をして治長(はるなが)・長益に言はしめて曰く、「公上の議已(すで)に成れり。子ら遅疑(ちぎ)せば、罪将(まさ)に至らんとす」と。二人、大に懼(おそ)れ、急に後藤光次(みつつぐ)に因つて質(ち)を献ず。治長、その幼子(ようし)を遣らんと欲す。光次、これを斥(しりぞ)けて曰く、「稚弱(ちじやく)の者何ぞ用ひん」と。乃ちその冢子(ちようし)を率ゐて還(かえ)る。十九日、和成る。約して周池を(うず)め客兵を逐(お)ふ。二十日、板倉重昌(しげまさ)入りて秀頼の誓書(せいしよ)を監(かん)す。秀頼問うて曰く、「両公の何れに呈すべき」と。重昌、私(ひそ)かに対へて曰く、「太公(たいこう)に呈せよ」と。書を持つて帰る。前将軍、目逆(もくげき)して問うて曰く、「嚮(さき)に汝を遣(つかわ)すに、その呈する所を命ぜず。如何」と。重昌、状(じよう)を告ぐ。前将軍喜んで曰く、「汝に非ざれば辨(べん)ずる能はざるなり」と。漢文の読み下し文の文責・出品者(Ⅰ)・出品した原本(漢文)の「原文の現代語訳文」は次の通りです。《日本外史巻二十二 徳川氏正記 徳川氏五》《大坂冬の陣・慶長19年12月20日・東西両軍の和睦成立する場面を記した原文》《片桐且元の陣が大砲を撃ち放つと、天守閣の二階に中(あた)った。そしてニ人の腰元が倒れた。淀君はここで初めて大いに驚き、豊臣秀頼に勧めて和議を成立させた。》・・・・・・そこに折しも、常光院(お初)が来たのである。喜びと恐れが入り交じった。常光院(お初)が命令を伝えていうには「右大臣(秀頼)がどうしても大坂に居たいならば、領地は少しも欠けることなく、すべて元のままである。ただ、多くの客兵を追い払い、東軍に二の丸を壊させ、周りの濠を埋めさせて和親の実を表せば、それでよい」と。豊臣秀頼母子は諸将を呼び寄せて評議した。諸将の相談はまだまとまらなかった。本多正純は人をやって、大野治長・織田長益に向かっていわせるには「お上同志の相談はすでに出来ていること。もし、貴公らがぐずぐずして遅れると、罪が及ぶであろう」と。二人は大いに恐れ、急に後藤光次を介して人質を差し出すことにした。大野治長は自分の幼子をやろうとした。後藤光次がこれを退けていうには「幼い者では役に立たない」と。その長男を引き連れて帰った。十二月十九日には和議が成立し、周りの濠を埋め、客兵を追い払うことにした。二十日、板倉重昌(しげまさ)が城内に入って、豊臣秀頼からの誓書を受け取ろうとした。豊臣秀頼が問うていうには「両公のうち、どちらへ差し上げよう」と。板倉重昌が自分の意見で答えていうには「大公(家康)に差し上げられるがよい」と。その誓書を持って帰って来た。徳川家康が、板倉重昌の帰るのを遅しと待ち構えて、問うていうには「さきにおまえを遣わすとき、差し出し先を言わなかった。それはどうしたか」と。板倉重昌はありのままを申し上げた。徳川家康は喜んで(徳川家康)「やはり、おまえでなければ埓が明かない」といった。現代語訳の出典・「日本外史」訳・頼惟勤・お茶の水女子大学名誉教授(1922~)「自筆の断層(MRI)写真」(断層画像MRI-22-10-B)印は、出雲国・松江藩主・松平治郷(不昧公)の娘・幾千姫(玉映)の落款(印譜)。拡大画像によって大名の姫君らしいやさしく品格のあるおっとりとした書の勢いを確認することができる。玉映のなめらかで、やわらかな書体は、茶室の雰囲気を重厚なものにさせた。「参考資料・Ⅰ」(1)・下の3枚の写真のうち、1段目の写真は、仙台藩主・姫君の嫁入道具。黒棚・厨子棚・書棚で「源氏物語」が調度品として置かれた。【宇和島伊達保存会所蔵】幾千姫(玉映)の母・方子が出雲国松江藩主の正室として嫁入の際に持参し、江戸藩邸(赤坂)で用いていたと推定されている。(現存していない。)幾千姫(玉映)は、公卿の書、または母・方子の書を手本として、文机(ふづくえ)で「日本外史」を書き、左端の書棚の上に置いていたものと推定される。「日本外史」の書体は優雅で品格があり、書き終えた「日本外史」は、上の写真の棚に置かれていることを想像すると雅(みやび)な大名家の子女の姿が想像される。(2)・2段目の写真は、「日本外史」を書いていた頃の邸跡上の写真のうち下段の写真は、幾千姫(玉映)が生活していた松江藩・江戸屋敷の上邸跡。写真は、東京・青山通りの沿いの「衆議院議長公邸と参議院議長公邸」の一帯、1万1942坪が、幾千姫(玉映)が住んでいた邸跡。右の建物が衆議院議長公邸、左が参議院議長公邸。両公邸には、現在、「松江藩上屋敷跡」の案内板があり、そこに江戸時代、幾千姫(玉映)が「日本外史」を書いていたころの松江藩松平家の上屋敷があった。出品した「日本外史」を書いている幾千姫(玉映)の姿が想像できる。海外展示の際には、原本のかたわらに上の写真が参考資料として掲示されておりました。現在の東京の中心部に位置した広大な邸の中で幾千姫(玉映)が、藩主の姫君として優雅で気品ある生活を営みそうした中で、「日本外史」が書かれていたことで、丸みの帯びたやさしい風合いのある字をしたためていたと推測されております。松江藩は、出雲国松江藩、あるいは出雲松江藩とも称し単に出雲藩という場合もある。仙台藩の藩主が伊達家なので伊達藩と称する場合と同じ理由である。(3)・3段目の写真は、「日本外史」原本の額縁裏面のラベル「参考資料・Ⅱ」(1)・下の1段目の写真は、「日本外史」国書総目録第六巻に記載されている国内の所蔵記録。 自筆(写本)は、国立国会図書館、東京大学史料編纂所、京都大学などに数部現存していることがわかる。(2)・2段目の左の写真は、出品原本末尾の松平玉映の自筆の花押と落款。 花押と落款の右は、茶人の花押に収載された松平玉映の花押の資料「参考資料・Ⅲ」(1)・下の1段目の写真は、イギリス・大英博物館(ロンドン)の所蔵目録上の2段目の写真は、「日本外史」巻22の所蔵されていることがわかる。所蔵記録から、フランツ・フォン・シーボルトが日本から持出、後に大英博物館に所蔵された。